Il y a des images qui traversent le temps…

Freddie Roach, penché dans le coin, son œil clinique scrutant chaque détail. Angelo Dundee, capable de transformer un combat d’un simple mot entre deux rounds. Cus D’Amato, voyant la grandeur dans le regard d’un adolescent. Eddie Futch, stratège au sang-froid glacial. Nacho Beristain, qui cisèle la finesse technique comme un artisan. Emanuel Steward, bâtisseur d’une dynastie à Detroit.

Et ici, au Québec, on ne peut oublier Stéphane Larouche, Marc Ramsay, Mike Moffa, Ave Pervin, Danielle Bouchard, Dave Hilton père, Roger Larivée, pour ne nommer que ceux là… des bâtisseurs de carrières et de destins. Ces noms ne sont pas que des souvenirs. Ce sont des phares. Ils rappellent que le métier d’entraîneur, s’il change avec le temps, repose toujours sur les mêmes fondations.

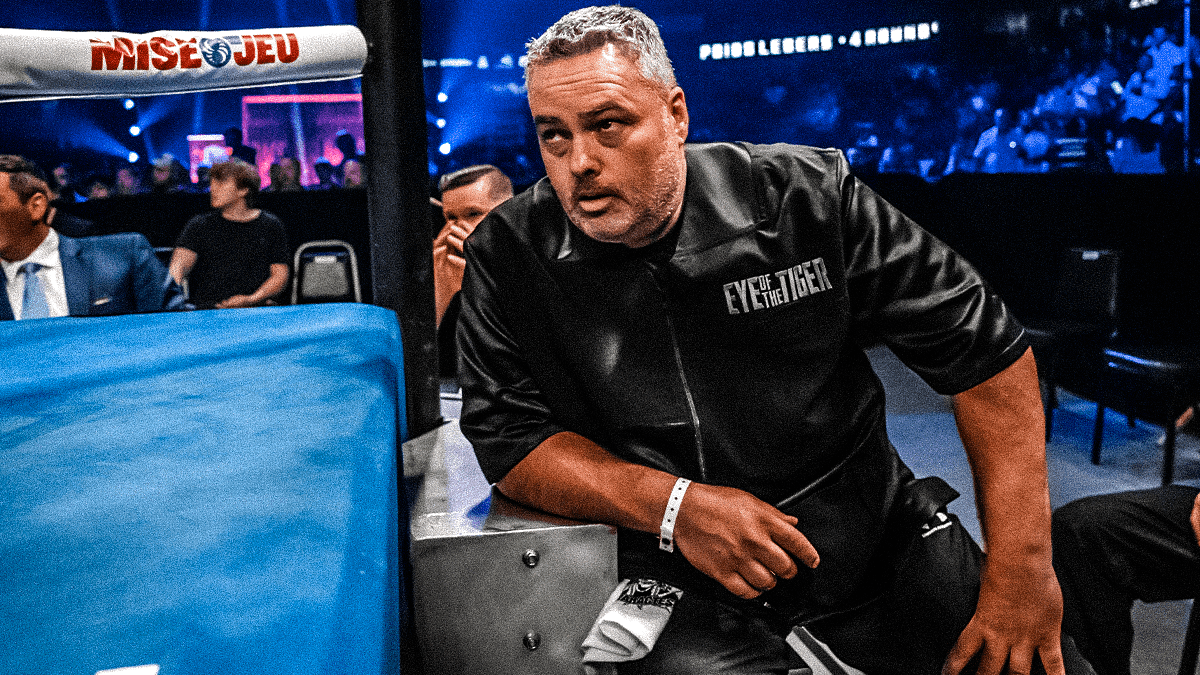

Photo: Vincent Ethier – Marc Ramsay

Old school vs. New school

Les entraîneurs « old school », c’était la sueur et la discipline de fer. Des journées qui n’en finissaient plus, des gyms où la poussière se mêlait à la craie, et où une seule règle régnait : l’entraîneur a toujours raison. Pas de questions, pas d’excuses.

Les « new school », eux, parlent en graphiques et en données. Ils dissèquent les charges d’entraînement, calibrent les cycles de périodisation, peaufinent la récupération optimisée. Ils s’appuient sur la science, sur les études, sur l’analyse fine des performances.

Photo: Los Angeles Times – Freddie Roach

Mais la vérité ? Les deux mondes se rejoignent. On peut calculer chaque battement de cœur, mais un champion ne naît pas d’un tableur Excel. Il se forge dans la chaleur suffocante du gym, dans la douleur des rounds difficiles, dans le goût métallique du sang et de la fatigue. La science affine. Le feu intérieur construit.

Entraîneur : une vocation

Être entraîneur, ce n’est pas seulement guider une carrière. C’est lire dans les yeux d’un boxeur ce qu’il ne dira jamais. C’est comprendre ses silences, absorber ses colères, canaliser ses doutes. C’est préparer chaque séance comme un architecte, disséquer chaque mouvement comme un analyste, trouver les mots justes comme un confident. C’est vivre dans l’ombre, mais avec la certitude que, sans cette ombre, la lumière du boxeur ne brillerait jamais de la même façon. Et parfois, c’est protéger. Pas seulement contre l’adversaire. Mais contre lui-même.

Photo: Noé Cloutier – Mike Moffa

Être entraîneur, c’est compter les sacrifices plus que les heures. C’est voir grandir l’athlète autant que l’humain. Et c’est, surtout, porter ce désir ardent : voir son boxeur réussir, l’élever, mais aussi, quand il le faut, lui éviter de s’éteindre trop vite.

Entre réalité et illusion

Mais à notre époque, il y a aussi l’illusion des réseaux sociaux. On y voit des entraîneurs charismatiques, brillants devant la caméra, capables de séduire un public par leur créativité ou leur pédagogie. Certains sont réellement excellents, porteurs d’idées nouvelles et d’une approche moderne. Mais d’autres ne sont que des illusionnistes, plus habiles à capter l’attention qu’à bâtir un boxeur. La flamboyance peut faire croire à l’exceptionnel, mais à la fin de la journée, ce qui compte ce sont les résultats. Dans le ring, il n’y a pas de filtre, pas de montage, pas de likes. Seulement la vérité nue du combat.

Photo: La Presse – Kim Clavel et Danielle Bouchard

La bonne étoile

En 2025, le danger est la dispersion. Les réseaux sociaux jugent un combattant avant même que son gant ait touché la cible. Les modes s’imposent, brillent puis disparaissent comme des feux de paille. L’information circule plus vite que les coups.

L’entraîneur doit être le gardien du cap. Celui qui, au milieu du tumulte, garde les yeux rivés sur l’essentiel : former des hommes et des femmes capables de livrer leur meilleur combat. Pas seulement entre les câbles du ring, mais dans la vie entière.

Car au fond, le métier n’a jamais changé. Un entraîneur prépare à se battre. Mais parfois, et c’est là que tout son rôle prend sens, il prépare aussi à ne pas se battre…